De Chile se dicen muchas cosas: que el agua es privada, que la minería secó pueblos, que las salmoneras están matando el océano, que es el país más desarrollado de Sudamérica, que es el más desigual… Pero detrás de cada crítica o afirmación hay un hecho histórico trascendental que atraviesa cada una de estas posturas a favor o detractoras de su modelo: la Constitución de Augusto Pinochet, ‘‘Mi General’’ para algunos, un dictador que escribió los capítulos más oscuros del país.

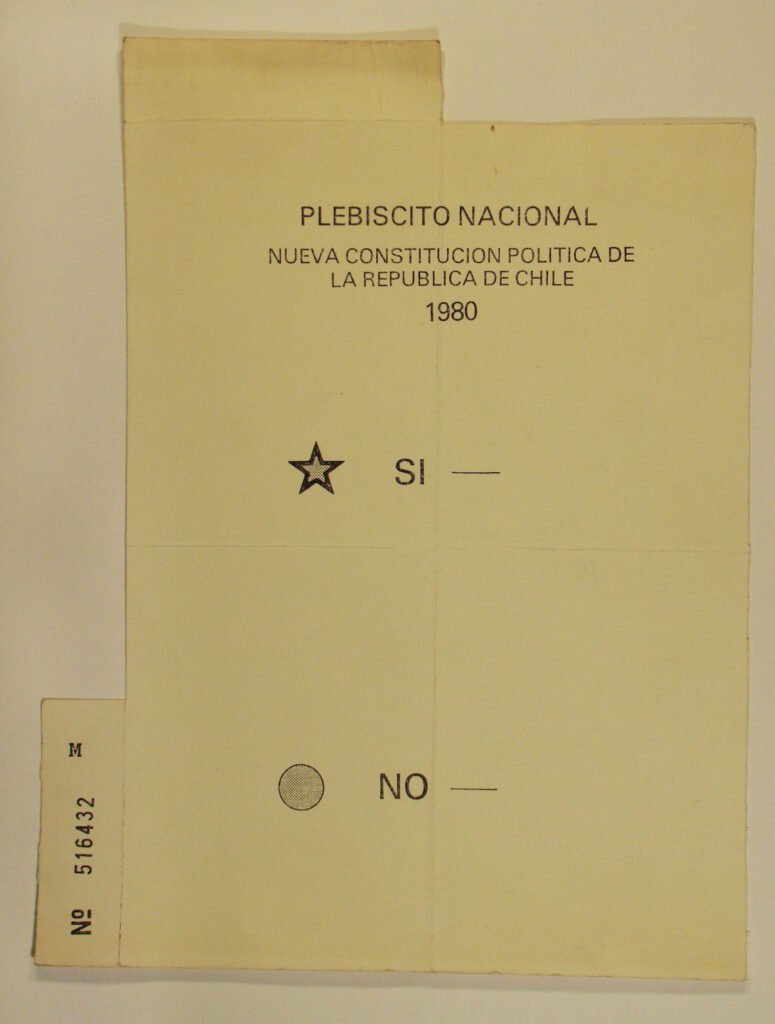

¿Qué tiene que ver aquella Constitución vieja, de 1980, con el modelo y los conflictos actuales en Chile? Bueno, antes que nada: está en pie. Con 45 años de vigencia, también sufrió modificaciones. Los enclaves autoritarios, como la prohibición de partidos políticos de izquierda o la designación a dedo de senadores por instituciones como las Fuerzas Armadas fueron eliminados, aunque no de forma temprana: en 1989 y 2005 respectivamente. Augusto Pinochet se mantuvo en el poder hasta 1990.

Pero las discrepancias no acaban con el autoritarismo, sino en su propio contenido y origen.

Una de las principales huellas que dejó Pinochet en la Constitución es el concepto de ‘‘Estado subsidiario’’. Para Pinochet, la mejor forma de administrar los recursos naturales era con el Estado lo más lejos posible. “Este Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos“, explica Míriam Henríquez Viña, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago.

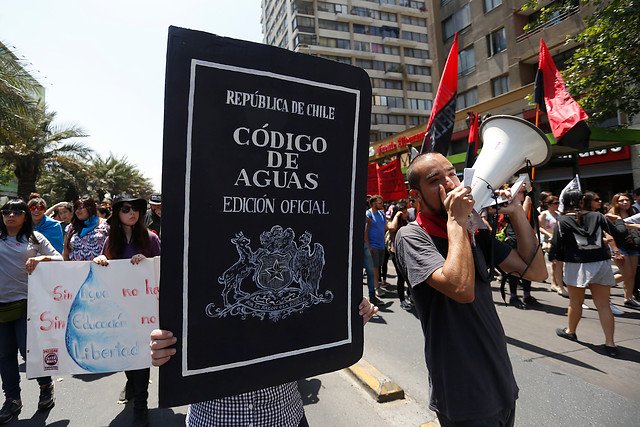

Ese principio estructuró las bases del modelo económico chileno: salud con seguros privados, educación particular subvencionada, pensiones obligatoriamente privatizadas, y salarios bajos —la mitad de la población gana menos de 500 dólares1—. También la privatización del agua. Una muestra concreta de ese diseño fue la creación del Código de Aguas, que permitió entregar derechos de aprovechamiento del agua a privados. Hoy, casi el 100% del agua chilena está en manos de empresas mineras y agroforestales2. Mientras para la mayoría de los países el agua es un derecho humano, Pinochet lo tenía claro: “Yo no conozco eso de los derechos humanos. ¿Qué es eso?” dijo en agosto de 1995 durante una entrevista.

Cuando sucede el golpe de Estado, Pinochet mandó a redactar ‘‘El Ladrillo’’: un documento con su plan de gobierno, único en Latinoamérica, hecho por los famosos ‘‘Chicago Boys’’ de corte neoliberal y acérrimos seguidores de Milton Friedman. Ese modelo, radicalmente opuesto al de Salvador Allende —presidente elegido democráticamente y derrocado por el golpe—, puso los cimientos del país: propiedad privada y explotación de los recursos naturales como motor económico.

Para Dominique Hervé, doctora en Derecho y magíster en Derecho Ambiental, “los recursos naturales son un elemento clave en la configuración de la estructura de una sociedad. Su función social, económica, cultural y espiritual es reconocida tanto por las sociedades antiguas como por las actuales. En efecto, el acceso a tales recursos y la posibilidad de usarlos y beneficiarse de ellos constituye un elemento que ha determinado las relaciones entre los seres humanos desde el comienzo de las civilizaciones.”

Un dato más: el cobre chileno. Antes del gobierno de Salvador Allende, el cobre estaba bajo dominio mayoritario de grandes mineras extranjeras. Así tomó la decisión de nacionalizar el principal recurso y motor económico de Chile. Si bien Pinochet no lo ‘‘desnacionaliza’’ oficialmente, impulsó que las explotaciones del cobre nacional recaigan en manos de las grandes mineras. Pero en 1976 nació CODELCO, la empresa de cobre estatal, y ya aportó más de 168 mil millones de dólares en los 50 años que lleva funcionando. Un ejemplo de que los recursos estratégicos administrados por el Estado, no tienen porqué dar pérdida.

Los pueblos originarios en Chile

Casi 1 de cada 10 personas en Chile se identifica como mapuche, el principal pueblo originario del país cordillerano —aunque no el único—: en total, suman 1 millón 800 mil personas3. Y no fueron ajenos a los cambios constitucionales ni a las decisiones gubernamentales. Todo lo contrario: fueron profundamente afectados. Esta situación no comenzó ni terminó con Augusto Pinochet, pero la dictadura sí profundizó su marginación sociocultural.

Durante ese periodo, se prohibió la propiedad comunitaria de la tierra y se los obligó a adoptar el modelo de ‘‘propiedad individual’’. Muchas de sus tierras ancestrales fueron rematadas en favor de las industrias forestales. Además, entre 1973 y 1990 se reforzó la política de asimilación: se limitaron los espacios para la enseñanza del mapudungun (la lengua mapuche) en las escuelas, se reprimieron violentamente sus protestas y se promovió la segregación forzada de las comunidades.

El estallido social

¿En qué derivó todo esto? Para algunos, fue el puntapié inicial para que Chile hoy tenga rutas desarrolladas casi a la perfección, una capital moderna y un comercio internacional muy activo. Para otros, simplemente sometió al país a las lógicas del mercado privado relegando derechos elementales.

Este fue el punto de partida del estallido social del 2019, un quiebre colectivo: solo en Santiago de Chile hubo más de 1.2 millones de personas en la Plaza Italia4. A eso hay que sumarle todo el país. Hubo heridos, fallecidos, se declaró el estado de sitio, el toque de queda y, aunque sin esa violencia, el conflicto sigue.

La presión social derivó en un proceso constituyente inédito. En 2020, más del 78% del electorado votó a favor de redactar una nueva Constitución. La primera propuesta, elaborada en 2021, fue rechazada por considerarse demasiado ideologizada. El primer artículo ya marcaba una postura clara: ‘‘Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico’’.

La segunda, presentada en 2023, corrió la misma suerte, pero por representar una visión conservadora del país: uno de sus principales impulsores fue Kast, candidato de derecha en las próximas elecciones de Chile a celebrar antes de fin de año con varios candidatos en carrera:

- José Antonio Kast, del Partido Republicano (ya mencionado);

- Johannes Kaiser, representa a la extrema derecha chilena en el Partido Nacional Libertario (enfrenta graves denuncias que podrían provocar su disolución por reivindicar el golpe de Estado);

- Jeannette Jara, del Partido Comunista (izquierda);

- Evelyn Matthei, de la Unión Demócrata Independiente (derecha);

- Franco Parisi, del Partido de la Gente (de centro-derecha).

Según la última encuesta, el candidato preferido es Kast con 30%, seguido por Jara en 27% y Matthei en 14%.

¿Y qué pasó?

Para hablar de números. La superficie es de unos 75 millones de hectáreas: dos veces el tamaño de Alemania. De ese total, casi 48 millones de ha son montañosas: el 64%. Y de esas 48 millones de hectáreas, 29 millones son tierras fiscales, o sea, ‘‘de los chilenos’’5. El resto está en manos privadas: en Chile, así como podés comprar una parcela, también podés adueñarte de un cerro o un volcán.

Uno de los casos más ilustrativos es el del agua. El Código de Aguas de 1981 permite separar la propiedad del agua de la propiedad de la tierra y habilita al Estado a entregar derechos de uso a privados de forma gratuita y a perpetuidad. Así nació el mercado del agua. Aunque el recurso es legalmente un bien nacional de uso público, su gestión se realiza bajo lógicas de propiedad privada. Hoy, el 90% de los derechos sobre el agua consuntivos (que no exigen devolver el agua al río) están en manos de empresas mineras y agroexportadoras; y casi el 100% de los no consuntivos, en poder de transnacionales como ENDESA (de España). Como dato, el plazo para los derechos de uso de agua ya no es a perpetuidad: en 2025 se reformó el Código de Aguas y fue limitado a 30 años prorrogables.

El escenario se complejiza aún más en contextos de crisis. Chile enfrenta hace más de una década una “mega sequía” que especialistas vinculan tanto al cambio climático como al uso intensivo y desregulado del agua por parte de grandes industrias: la más larga de Latinoamérica. Mientras algunas regiones cuentan con sistemas de riego privados para la producción agrícola o minera (industrias de uso intensivo), hay comunidades rurales que dependen de camiones cisterna para abastecerse de agua potable.

En este contexto, el 70% de la población chilena depende del agua de montaña que, en general, viene de glaciares y ambientes periglaciares. Pero de 1955 en adelante, sobran imágenes de la ‘‘faena minera’’. Como resultado, un tercio de los glaciares rocosos se perdieron impactando en las cuencas hídricas.

Por ejemplo, el caso Pascua Lama: entre el año 1981 y el 2000, Barrick Gold destruyó el 71% del glaciar Toro 26. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el propio permiso ambiental otorgado por el gobierno permitía operar así: para cada gramo de oro extraído tenían que remover 4 toneladas de roca, consumir 380 litros de agua, 43,6 kWh de electricidad (parecido al consumo semanal de un hogar medio), 2 litros de combustible, 1,1 kilogramos de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio. Si bien ‘‘debían proteger los glaciares’’, los resultados quedaron a la vista.

También está el caso Los Pelambres en el que construyeron caminos sin declarar, cortaron los glaciares, y terminaron perdiendo más de 2.800.000 metros cúbicos de agua dulce. Anglo American hizo lo suyo en la cuenca del Maipo que abastece de agua dulce a Santiago de Chile, y CODELCO removió hasta 8 millones de toneladas anuales de hielo. En fin, sobran los casos.

Hoy, Chile está en la urgencia de desarrollar plantas desalinizadoras para aprovechar el agua de mar. Y detrás de la desalación, se repite el conflicto por el modelo: tanto por sus costos ambientales como por el hecho de que esas plantas suelen alimentar modelos productivos intensivos —como la gran minería— sin necesariamente mejorar el acceso humano al agua.

Las salmoneras no son la excepción

En paralelo, los conflictos con la industria salmonera, especialmente en la Patagonia, ponen en evidencia otro tipo de tensiones. Empresas extranjeras, principalmente noruegas, operan con técnicas prohibidas en sus países de origen debido a su impacto ecológico. Un viejo informe de Oceana señalaba, hace ya 15 años, que la salmonicultura en Chile utilizaba hasta 600 veces más antibióticos que en Noruega7. Las denuncias por contaminación, desplazamiento de comunidades locales y pérdida de actividades como la pesca artesanal son recurrentes.

Y las salmoneras no son poca cosa: en las regiones productoras llega a representar casi el 20% del PIB8. Es una industria ya instalada, concentrada y expandida, objeto de numerosos litigios y conflictos territoriales, ambientales y legales.

Por ejemplo, un proyecto rechazado seis veces: el Tercer Tribunal Ambiental de Chile anuló por sexta vez la autorización a un proyecto salmonero en la Reserva Nacional Kawésqar. En este caso, el centro “Colo Colo” fue rechazado por no evaluar los impactos acumulativos, usar parámetros científicos inadecuados para medir contaminación y omitir la participación ciudadana. El fallo refuerza que la industria salmonera es incompatible con la protección ambiental del área.

Conclusiones: un modelo claro bajo normas viejas

Por ahora, Chile sigue sin una nueva Constitución, pero con el consenso cada vez más amplio de que se necesita una reforma estructural. Diversos sectores plantean la urgencia de incorporar principios como el desarrollo sostenible, la equidad intergeneracional y una gestión pública más eficiente y equitativa de los bienes naturales.

El actual sistema jurídico, anclado en el paradigma de los años 80, muestra limitaciones frente a un contexto ambiental crítico y a demandas sociales cada vez más visibles. La pregunta ya no es solo cómo garantizar el crecimiento, sino cómo asegurar que los recursos naturales —base del desarrollo y la vida— no sean administrados únicamente bajo lógicas de rentabilidad, sino también de justicia ambiental y derechos humanos.

- Informe elaborado por Fundación Sol en base a CASEN 2022.

↩︎ - Según CIPER. ↩︎

- International Work Group for Indigenous Affairs. ↩︎

- Cifras del gobierno. ↩︎

- Informe de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

↩︎ - Fundación Glaciares Chilenos. ↩︎

- Oceana Chile. ↩︎

- Cerca del 20% en Los Lagos, Aysén y Magallanes. ↩︎