Cuando se anunció que la COP30 sería en Belém, capital del Estado de Pará, en el norte de Brasil, el mundo se llenó de esperanza por una oportunidad histórica: por fin el corazón de la Amazonía estaría en el centro de la política climática mundial. Era la ocasión para que Brasil mostrara al planeta que su liderazgo ambiental no era sólo retórica, sino compromiso real. Sin embargo, a medida que nos acercamos a 2025, la realidad nos obliga a reconocer algo incómodo: mientras el país se viste de anfitrión verde, sigue cavando su propio pozo.

El viernes pasado, el presidente Lula vetó 63 artículos y disposiciones del llamado “PL de la Devastación” (2159/21). Frenó así una parte de la ofensiva legislativa que amenazaba con dinamitar décadas de protección ambiental. Este veto no ocurrió por iluminación repentina: fue fruto de la presión constante de pueblos indígenas, movimientos socioambientales, juristas y científicos que no se resignaron.

Pero no nos engañemos. El veto no borró todos los riesgos. El texto que sobrevivió aún contiene cambios peligrosos que pueden debilitar licencias ambientales, flexibilizar la fiscalización y abrir brechas legales para que la deforestación y la explotación avancen sobre territorios frágiles. Es como cerrar una de las compuertas mientras el resto del dique sigue agrietado: el agua terminará entrando si no actuamos.

Lo más grave es que este retroceso legal ocurre en paralelo a otra amenaza: el plan del gobierno y de Petrobras para explorar petróleo en la desembocadura del Amazonas. La explotación de petróleo y gas en el delta del río Amazonas y en toda la Margen Ecuatorial podría liberar miles de millones de toneladas de CO₂, superando por años las emisiones anuales de Brasil. Esto no solo amenaza el equilibrio climático global, sino que también profundiza los impactos de la crisis climática en la Amazonía y en las comunidades que dependen de ella. Además, la promesa de financiar la transición energética con los ingresos del petróleo es un espejismo: las inversiones reales en energías limpias siguen siendo mínimas y el gobierno continúa sin presentar un plan concreto para una transición energética justa.

La ciencia lo repite con una claridad que no debería dejar dudas: si queremos evitar un colapso climático, la mayor parte de las reservas fósiles deben quedarse bajo tierra. Abrir nuevas fronteras petroleras no es desarrollo: es suicidio climático.

Frente a esta incoherencia – un país que se proclama líder climático mientras expande la frontera fósil – los pueblos amazónicos han decidido no esperar. En Belém, la Embajada de los Pueblos, una casa en el corazón de la ciudad, se ha convertido en un centro de articulación y resistencia. Allí confluyen comunidades indígenas, ribereñas, quilombolas y urbanas, junto a organizaciones socioambientales, para construir una agenda común y una estrategia de defensa de la selva, rumbo a COP30 y durante la conferencia. No es solo un espacio físico: es un corazón político que late con la convicción de que la transición energética no puede seguir siendo un concepto vacío, sino una realidad construida desde la base.

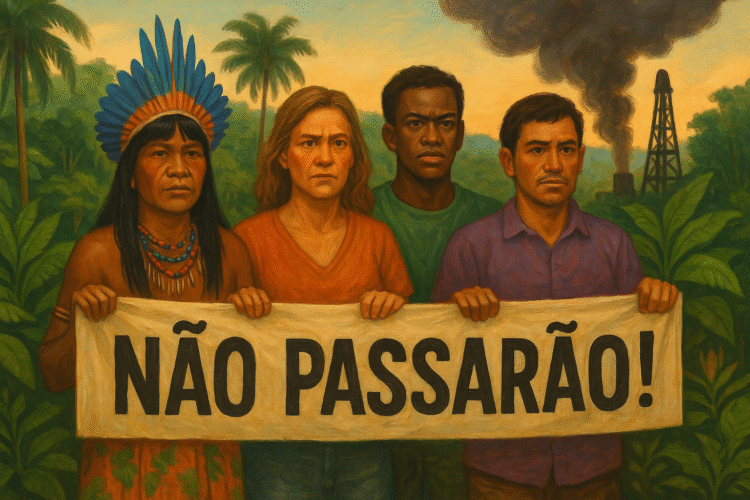

En julio, desde este mismo espacio, se presentó una declaración para la COP30 bajo el lema de la campaña liderada por la Amazonía indígena, “La Respuesta Somos Nosotros”. Y no era solo un gesto simbólico: manifestantes rodearon la futura sede de la cumbre climática en Belém con un globo terráqueo manchado de petróleo, pancartas que decían “Floresta en pie, petróleo y gas en el suelo” y demandas claras: frenar la expansión fósil, reconocer la Amazonía como bien común de la humanidad, canalizar financiamiento climático directo a las comunidades y garantizar la protección de sus territorios.

Este protagonismo no es aislado.

El G9 indígena, que reúne a organizaciones de los nueve países amazónicos, ha planteado con fuerza rumbo a la COP30 y más allá, que no habrá transición energética sin descolonización, sin soberanía de los pueblos y sin detener la extracción depredadora. La lucha amazónica es, también, una lucha por el sentido de la palabra “transición”: no puede ser solo un cambio tecnológico; debe ser un cambio de poder y de prioridades.

En paralelo, este mes en Colombia, la reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) muestra que los gobiernos hablan de integración y protección, pero siguen dejando abierta la puerta a proyectos de minería, petróleo y agroindustria que amenazan la selva. Sin escuchar a los pueblos de la Amazonía y sin comprometerse a poner límites claros, la OTCA corre el riesgo de convertirse en un espacio más de declaraciones diplomáticas sin consecuencias reales.

La COP30 en Belém es el instrumento para que la Amazonía ponga a prueba los discursos de aquellos que dicen trabajar para protegerla: será una demostración de que sus gobernantes serán capaz de liderar con coherencia o la confirmación de que el discurso ambiental sirve de escudo para el extractivismo. El veto parcial de Lula, por ejemplo, es un paso, pero no es suficiente. La Amazonía sigue bajo asedio.

Por eso, la movilización no se detiene. La Embajada de los Pueblos, el G9 indígena y cientos de organizaciones y movimientos de todo el mundo – de la Amazonía a las islas del Pacífico – están preparando una nueva ola de acción en septiembre. Y marcharemos bajo un lema que es promesa y advertencia: ¡No Pasarán!.

No es tiempo de discursos; es tiempo de trazar la línea y sostenerla.

*llan Zugman es activista y director de 350.org para América Latina y el Caribe, donde impulsa campañas y estrategias para acelerar la transición justa hacia un futuro libre de combustibles fósiles. Es Máster en Desarrollo Sostenible, apasionado por la naturaleza y el océano, surfista entusiasta, casado y compañero de dos gatos.

📍Sobre EcoNews Opinión: Este espacio reúne voces diversas con una mirada crítica, plural y profunda sobre los grandes temas de la agenda socioambiental. Las opiniones expresadas en esta sección pertenecen exclusivamente a sus autores y no reflejan necesariamente la postura editorial de EcoNews. Promovemos el debate abierto y riguroso, en un contexto de respeto, honestidad intelectual y reconocimiento de las complejidades que atraviesan nuestro tiempo. Porque pensar el mundo que habitamos requiere pluralismo, reflexión y la valentía de abrazar las contradicciones.